"学评融合"重构学习与评价,突破传统课堂的应试局限,为中国教育改革提供关键突破口。

学评融合的概念

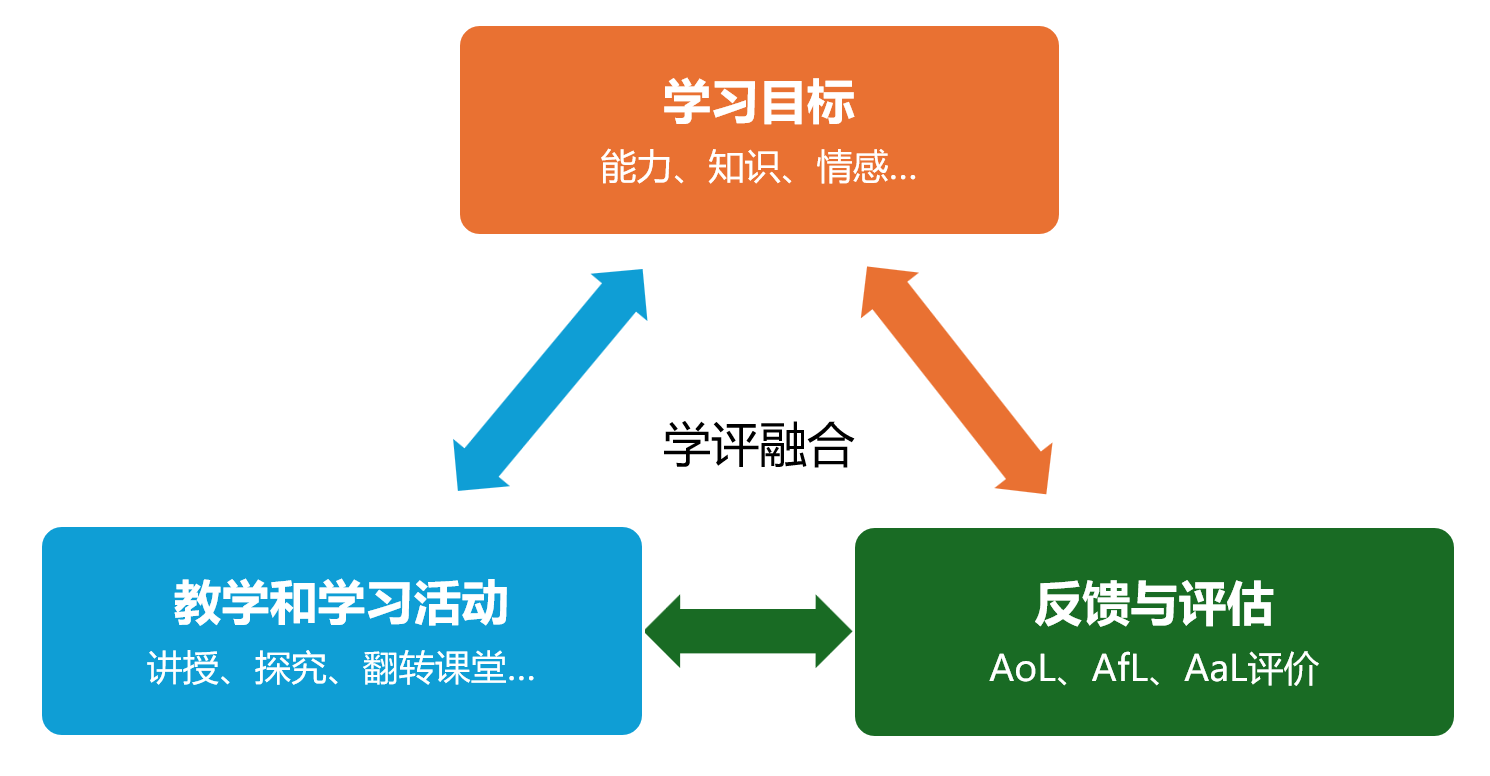

学评融合(Integration of Learning and Assessment)是指将学习过程与评价活动有机结合,使评价不再是教学过程结束后的独立环节,而是融入整个教与学的全过程,成为促进学习和改进教学的内在组成部分。教师在教学过程中利用评价工具和方法收集学生的学习证据,并基于这些证据为学生提供及时、具体和有效的反馈,从而帮助学生改进学习、促进教学调整、提升学习效果,实现"以评促学、以评促教"的教育愿景。

学评融合的核心在于评价与学习的深度整合,使评价成为促进学习的关键工具,而非单纯的检测手段。学评融合的课堂教学具有以下特征:

- 评估驱动学习: 评估不再是学习的"总结",而是贯穿整个学习过程,帮助学习者明确目标、调整策略、优化方法。

- 学习是评估的证据: 课堂活动、项目研究、作品展示等学习过程本身就构成了评估的依据,而不仅仅依赖期末考试。

- 教师是学习促进者和评估者: 教师的角色从知识传授者转变为学习促进者和评估者,提供个性化指导和反馈,帮助学生提升学习成效。

学评融合与教育评价的发展

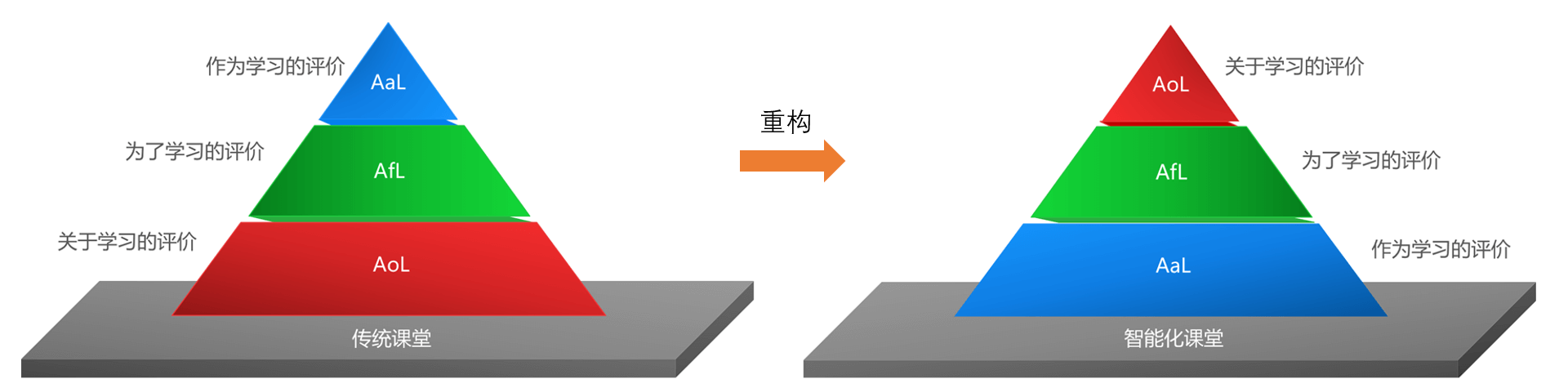

学评融合作为一种现代教育理念,随着教育评价理论的不断演进而逐步发展。从最初关注学习结果的总结性评价(AoL),到强调学习过程的形成性评价(AfL),再到倡导学生自主性的学习性评价(AaL),评价方式的演变推动了"以学生为中心、以学习为导向"的学评融合体系的建立。

1. 关于学习的评价(Assessment of Learning, AoL)

以结果为导向,侧重学习成果的测评

AoL,亦称总结性评价,起源于工业化时代,深受行为主义心理学影响。其核心目标是通过标准化测试、考试等手段评估学生的学习成果,通常在学期末或教学单元结束时实施,以衡量学生是否达到了预设的学习目标。

20世纪初,AoL成为主流评价模式。然而,随着教育理念的更新,其局限性逐渐显现:缺乏即时反馈、难以支持个性化学习。尽管如此,AoL在数据收集和结果分析方面的系统方法为学评融合提供了重要的理论和实践基础。

2. 为了学习的评价(Assessment for Learning, AfL)

强调过程性反馈,助力学生持续改进

AfL,即形成性评价,兴起于20世纪中后期,深受建构主义学习理论影响。AfL强调在教学过程中提供即时反馈,关注学习过程而非仅关注最终成绩。通过课堂提问、讨论、作业等方式,AfL持续收集学习数据,并根据反馈动态调整教学策略,促进个性化学习。

自20世纪80年代起,AfL在英国、美国等国的教育改革中得到广泛应用。大量研究表明,AfL能够有效提升学习动机、课堂参与度和学业成就。随着教育技术的进步,AfL与数字化工具结合,催生了技术增强的形成性评价(TEFA),进一步推动学评融合的实践。

3. 作为学习的评价(Assessment as Learning, AaL)

培养学生的元认知能力与自主学习能力

AaL是一种前沿的评价理念,强调学生的元认知能力(即对自身学习过程的监控与调节)和自主学习能力。AaL鼓励学生成为评价的主体,通过自我评估、同伴评价、自我监控等方式管理自身学习。它不仅关注学习结果,更注重培养批判性思维、反思能力和终身学习意识。

21世纪以来,随着教育目标转向核心素养培养,AaL受到越来越多的关注。加拿大教育学者 Lorna Earl 提出,AaL代表了课堂评价的"金字塔翻转"——即评价从教师主导向学生主导转变,使评价与学习完全融为一体。

随着教育评价的发展,教育评价从总结性评价转向形成性评价;从简单知识评价转向学生高阶思维能力培养,课堂评价的结构开始也开始重构,作为学习的评价(AaL)将逐渐成为课堂教育评价最主要的方式,在此基础上的学评融合教学开始落地课堂。

课堂评价金子塔正在重构

学评融合和技术的结合

技术增强的形成性评价(TEFA)

大量研究表明,有效的形成性评价能够显著提升教学质量。著名教育评价专家迪伦·威廉(Dylan Wiliam)的实证研究显示,系统化的形成性评价可将教学效率提高50%-70%。为了进一步提高形成性评价的可操作性,技术增强的形成性评价(Technology-Enhanced Formative Assessment, TEFA)应运而生。TEFA通过为每个学生配备终端,利用教室大屏集中展示,以实施全员即时互动的形成性评价,其效率比一对一的评价更高。有了TEFA的支撑,AoL、AfL、AaL构建的学评融合课堂得以实现。

TEFA技术增强的形成性评价向AI赋能的形成性评价转变

AI时代的学评融合新机遇

由于TEFA的便捷性、用户体验、缺乏匹配内容等问题,TEFA一直没有普及起来,更没有常态化融入课堂教学。今天,随着ChatGPT、Deepseek为代表的人工智能技术出现,以及TEFA产品的成熟,从大语言模型生成个性化评价内容、学生课堂反馈、可视化统计分析到积分奖励的一体化TEFA技术得以实现,大规模、常态化的学评融合课堂得以实现。

人工智能技术为学评融合带来的创新包括:

- 即时个性化评价: AI可分析学生作业并生成详细的个性化反馈

- 智能题库与适应性测试: 根据学生表现自动调整题目难度

- 自动评分与数据分析: 减轻教师负担,提供深入学习数据分析

- 学习路径可视化: 帮助学生了解自己的学习轨迹和发展方向

学评融合给课堂带来的变化

1. 教学方式的转变

- 从以教师讲授为主转向师生互动:教师不仅是知识传授者,更是学习的引导者,课堂上鼓励学生思考、表达和交流。

- 从一次性测试转向持续评估:教学过程中会不断收集学生的学习证据,而不是等到单元考试后才发现问题。

2. 学生角色的变化

- 从被动接受者转向主动学习者:学生在课堂上不仅要听讲,还要积极思考、提问,并通过任务和讨论检验自己的理解。

- 从个体学习转向合作学习:学评融合鼓励同伴互评和小组合作,让学生相互支持,共同进步。

3. 反馈质量的提升

- 即时、具体、可操作的反馈:教师会通过课堂提问、随堂小测、观察等方式,快速获取学生的理解情况,并提供针对性的反馈。

- 强调过程性反馈,而非仅关注结果:例如,学生在解题过程中遇到困难,教师会帮助他们找到问题所在,而不仅仅是给出正确答案。

4. 课堂氛围的改变

- 鼓励试错和探索:学生不会因错误而受到惩罚,而是被引导从错误中学习,形成积极的学习心态。

- 更加关注所有学生的学习进度:教师能够更好地关注全班学生的学习状态,而不仅仅是那些积极回答问题的学生。

5. 教学决策的优化

- 基于证据调整教学:教师会根据课堂上的实时评估结果调整教学进度和方法,而不是按照固定计划推进。

- 个性化支持学生:对于不同学习水平的学生,教师可以提供有针对性的帮助,让每个学生都有进步的机会。